在伤口上重生:五一三记忆与和解的伦理

记忆政治与言说的困难

“五一三骚乱”指的是1969年5月马来西亚第三届全国大选后,发生在马来半岛西岸几个主要城市,一场维持两周的街头暴力事件。官方报告所提供的死亡数据为196人,其中143人为华裔、25人为马来裔、13人为印裔以及15人为其他族裔,华裔死亡人数明显占大多数[1]。

在1969年这一场选举中,联盟(1973年重组并改称国阵)失去国会绝对多数议席的优势,其得票率比起1964年全国大选亦降了百分之十[2],并且失去槟州和吉兰丹政权,霹雳和雪兰莪两州的席位则不过半。

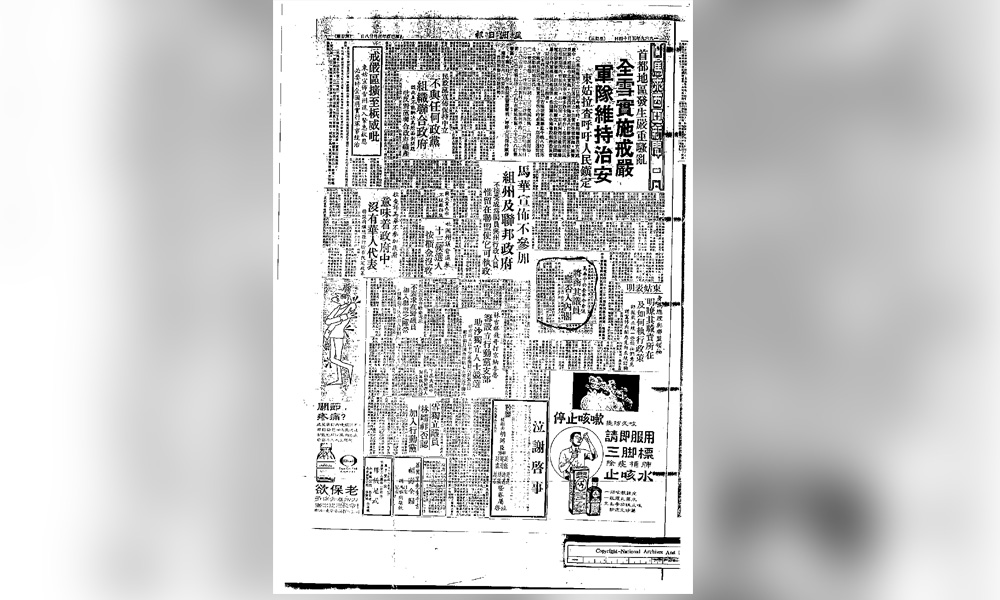

街头暴动发生之后,联盟政府暂停国会运作,由敦拉萨领导的国家行动理事会(National Operations Council,简称NOC)代理国家行政事务将近两年。1971年2月国会恢复运作,联盟政府即发动修宪和制定各种政策,一方面规范和治理族际关系,一方面巩固威权体制和马来人特权。

事件虽然已经过去五十年,但其后续影响,至今仍笼罩马来西亚社会、政治方方面面。如何命名、归因这场骚乱,不仅形塑对于此事件的认识和历史记忆,也牵动著民众对国家、制度、政策正当性的认同。

当年任职于马来亚大学的历史学者Anthony Reid,把这场骚乱称为“吉隆坡骚乱”(Kuala Lumpur riots)[3],东姑阿都拉曼的回忆录和国家行动理事会的报告随后分别在同年九月和十月出版,却把这场暴动称为“五一三事件”(May 13 )[4]。以日期来命名,似乎不把该事件视为是区域性暴力事件,而是把它扩大上升为全国性事件。事件该追溯到什么时间起点和源起,亦是记忆政治的一部分。

华社一般将事件的起因追溯到1969年5月4日甲洞劳工党员林顺成被射杀事件;马来社群的记忆则深系同年4月25日一名巫统党员在槟城日落洞被杀的事件以及选后反对党支持者发表有辱马来人的谈话;另有学者则归因于二战结束后,日本人退出但英军还未接管马来亚期间,以华人为主的马来亚人民抗日军(MPAJA)[5]向日据时期跟日本人合作或友好的部分马来人展开报复式屠杀而种下的族群仇恨[6]。

就连五一三事件本身,马来社群熟悉的是吉隆坡联邦戏院马来人被杀的故事,而华人社群则不断流传大华戏院华人被杀。不同族群显然继承了不一样的历史记忆和遗绪,使得言说、客观处理这一段历史、对话等任务困难重重。

到底五一三事件的真相为何?国阵执政期间,政府从未开放五一三档案资料,即便2018年5月马来西亚第一次经历政党轮替,希盟政府至今亦未有为解密五一三档案之迹象,五一三历史的空白,长期由特定论述填补和垄断。

部分学者之间已有共识,多年来五一三事件一直被执政的国阵集团符号化,以操弄选民情绪记忆和支配选举[7]。一方面,种族政党将该事件图腾化为族群冲突,不断透过大众媒体和学校教育传播、灌输,用以恐吓选民,一旦国阵和马来人失去政权,将引发另一场类似五一三的血腥族群暴动[8]。

另一方面,部分民间学者和反国阵的党派,为了抗衡国阵建构的主流论述,则主张五一三源起于国阵成员党巫统内部的党争,因少壮派马来激进份子利用选后紧张局势向首相及巫统党魁东姑阿都拉曼施压及夺权而造成,并呼吁选民勿受制于国阵的暴力恐吓[9]。

2018年和平政党轮替,五一三事件作为种族冲突的魔咒看似已经解除,然而沦为在野党的两大右翼政党,不间断地祭出马来特权课题,干扰和阻吓任何民主改革,并扬言任何威胁马来人地位的改革,将引来另一场五一三[10]。

尽管论述各异,不同党派对这场暴动都似乎有预先的定论,因着现时的局势需要,而打造固定的历史结论,于是历史真相退居幕后,而历史的多样性与反思也未获得正视。

主流的种族论述与反主流的巫统宫廷斗争论述,还吊诡地共享两个特征。

一,两者都认为国家机关深处藏有该事件的事实与真相,他们之间的差别只在于,主流论述认为当年国家行动理事会发布的报告书,就是真相的全部,然而非主流论述则认定国家还未公布、解密相关档案。民间的经历和故事是否也藏有历史真相,似乎并不在他们的视野内。

二、他们共同视五一三事件为历史伤口、国族分裂和国民相互仇恨的象征,因此限制和规范任何有关五一三的讨论,都必须符合建构国族、促进国民团结的目标,唯两者对如何达致国民和谐、团结,所诉诸的手段各异。

种族右翼政党是以禁止非马来人挑战马来人地位为手段,而反对派则以动员多元种族为手段。诚如记忆研究学者指出,把政治暴力事件限制在建国叙事,不但压制多元叙事的空间,还同质化对暴力事件的诠释,将个体所经受的暴力体验屈从于神圣但非人性化的集体、建国目标,形成知识域暴力(epistemic violence),甚至导致消音[11]。

换言之,把五一三事件的讨论限制在促进国民团结的架构,非但没有打开免于恐惧、民主化的研讨空间,还让当年经历过五一三事件的死难者家属以及幸存者难以公开叙说自己的创伤和故事,展开疗愈的旅程,他/她们的故事一旦引起任何方面的不满,很容易被标签为打开历史伤口,加深国民分裂。国家历史伤口的治愈,吊诡地否定个体可以免于恐惧地言说、甚至疗愈的空间。

自觉于以上种种限制,本书期盼以死难者家属及其他亲历者、幸存者的口述历史,提供有别于主流、官方叙事的多元化个人叙事。这些故事并非为了“补充”官方论述的不足,而是打开幸存者的言说和反思空间,让直接或间接经历此事件的马来西亚人得以在历史伤口上重生,并共同寻求和解的可能。

口述历史与记录的必要

何谓口述历史?为何要收集五一三事件的口述历史?

口述历史是以访谈者与受访者之间的互动和对话采集而来的历史故事,它以受访者的生命经历和视角勾勒历史。口述历史的功能不仅仅是为了补充文字和档案资料的不足或缺失,因为其访谈对象不限于权贵、精英、高官或识字者,因此可以带动由下而上、民主化的历史叙事,甚至颠覆主流或官方历史论述[12]。

五一三事件的口述历史亦如是,不仅仅是要填补档案未解密所造成的历史和记忆空白,它同时也是底层的五一三历史,可以是一种对抗遗忘、再记忆和挑战主流论述的研究方法。

由于五一三发生的时间相当久远,加上相关档案未解密以及口述者的记忆不一定可靠,采集口述历史的目的不在重构完整的五一三历史真相,而是打开幸存者言说的空间,带出相关历史事件的多元视角。

诚如口述历史学者所言,经过口述采集来的历史“不仅包括口述者亲身经历的历史,也包含了口述者经由各种管道所形朔的‘历史记忆’”。[13]后者往往被视为口述历史不可靠的因素之一。

就概念而言,“亲身经历”和“历史记忆”有别,但两者往往相互交织,在实际收集口述历史时并不容易区分,也不一定要区分,而可以把它视为口述者为自己的亲身经历和历史而尝试做出的解释,其中也包含了口述者个人的情感、生命视角,特别是为亲人的骤逝所造成的生命中的空白、空洞寻求解释。

不同于主流史学偏好国家档案或文字档案,口述历史学者更重视口述故事中所展现的情感、记忆和主体,并主张这些其实也属于历史的一部分,但却鲜少成为主流史学的探讨和书写的对象[14]。

五一三口述历史还可以勾勒死难者生前的生命样貌,以及幸存者如何应对骚乱后的生活或家人的骤逝,叙事的焦点不再是国家、官员或党政精英。这可以反映他/她们不只是官方报告上的统计数字,也不仅仅是受害者而已,而是具有能动性的主体。

另外,口述故事亦反映民间信仰,因此不乏鬼怪之说。这其实可以当作隐喻来理解。部分民族志研究已指出,民间往往以隐晦的隐喻表达比较复杂的情绪、体验,特别是经历过灾难、苦难、暴力者,往往会将痛苦的经历和记忆图腾化为神鬼故事,来表达恐惧、不满或冤屈,这在许多不同的社会颇为普遍[15]。

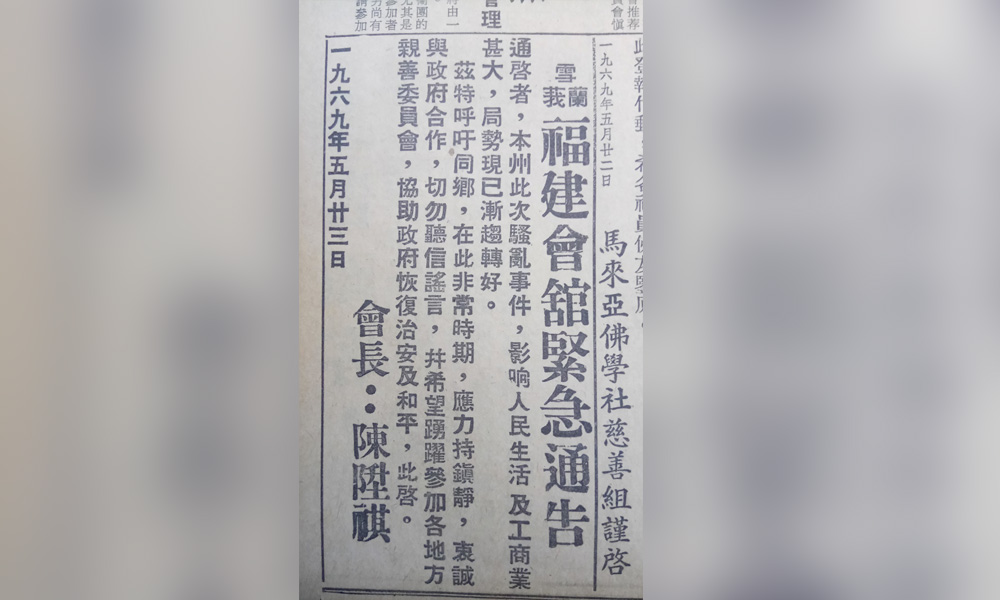

流言在当年也发挥了一些社会作用。五一三事件爆发的年代,通讯科技不如今日发达,当时因为讯息流通不良以及新闻消息封锁,流言漫天飞,人心惶惶。另一方面,有些流言则具有稳定民众不安心理的功能,比如霹雳州朱毛一带谣传美国第七舰队已经驶入马六甲海峡准备稳定局势、吉隆坡地区也有流言称马共将入城解救华人等,在局势极端不确定、不安和危险的情形下,这些流言宛如和平的曙光,反映民间内心渴望回归平静。

诚如历史学者Luise White(1994:82)所言,历史研究不应该忽略流言,且要避免仅仅追查流言内容的真实性,而应该进一步细究“流言[所]提供的时代背景细节”,因为流言往往反映散播者的想法、价值和欲望。

历时三年的追访和记录,本书一共整理出十九个故事,分别由二十一位死难者家属和六位亲历者所口述。主要是已经获得口述者同意授权出版的故事。

二十六位口述者看起来微不足道,但口述历史的重要性,不在受访者的数量,而是口述内容的丰富性以及视角。

多重的真相与和解的艰巨

由于五一三事件尚未解密,完整的五一三历史真相变得不可能。然而即便档案解密,历史文件也不可能是真相和真实的全部,因为每一个走过六零年代的马来西亚人,都有属于自己或直接或间接的五一三经历。以口述历史追探五一三事件,是为了挖掘主流论述不愿意让大家看见和认识的一面,或官方报告、学术论著的抽象化叙述所隐去血肉之躯的故事。

口述者的叙事虽然是碎片化的记忆片段,但却反映另一种真实。他们不仅道出不同的死亡方式、不同的暴动地点、不同的经历和事件、民间自发的互助等有别于官方的叙事,也反映不同的生命视角、情感、记忆和主体。

那一场街头骚乱虽然在1969年的五月底结束,但它的效应却以其他方式在人们的日常生活中延续:有人从此不敢踏进电影院、有些死难者伴侣必须单独抚育孩子、有些人持续活在恐惧、创伤、怨恨或愤怒中、有些人选举前必然屯粮、有人自觉或不自觉地对特定族群产生偏见、有人不断自我提醒不可仇恨特定族群、有些人担心谈论该事件会再引起暴动或被官方对付、也有人因为曾经亲睹血腥暴力而痛恨血腥暴力、有人因此怀疑民主拥护威权制度。

口述者们的故事,显现多元复杂的五一三历史图像。差异不只存在于国家与民间,不同政治阵线之间亦各有不同的表述,同一族群内部记忆和看法也不见得一致,且认识和记忆的差异还会随着时间而有所修正、改变。

即便是同一死难者的不同家属,因为不同的社会位置、个性、经历等,对五一三也有不同的反应和诠释。曾有家属,向口述史团队成员怒吼“这么黑暗的过去,为什么还要提起”。整体而言,这些故事反映出马来西亚社会对这段历史,各有不同的经历、诠释、记忆和反应。

这一场骚乱华裔虽然占了超过死难者总数的四分之三,但本书所记载P先生、R先生和黄永发的亲历故事,道出华人私会党员出动屠杀马来人的史实。这三位幸存者的见证,印证了一个较为边缘的观察和看法,即五一三是一场底层马来人和底层华人之间的冲突所引起的街头暴动[16]。

结合其他口述者的亲历,反映出当年颇为复杂的底层样貌:华人私会党一方面保护华人,但也对马来人展开屠杀;华人既是被杀害的对象也屠杀马来人;不同族群之间既有相互杀害的,也有相互救助的。这并非要排除或否定当时政党利用紧张局势,扩大骚乱制造有利于党内部夺权之说,而是指出当时的族群关系并非那么界限分明或完全对立。

五一三事件的历史真相也不单只有一种,而是多重复杂的。制服人员的参与也一样复杂,不仅有警察、联邦储备队(简称镇暴队,俗称红头兵)、皇家马来军团和来自东马的军人,他们当中有积极救人的,也有缺乏纪律的作恶之徒,反映国家内部的不同成分[17]。

针对华人私会党当时的角色,华社民间有一种说法认为:马来人是国家军警的主要成分,他们掌握杀伤力强大的军用武器,华人私会党不过是民间自我组织的武力,用的是削尖了的铁水管、铁条,其杀伤力远不如掌握国家武力的马来人,且私会党主要目标是保护华人,即使华人私会党屠杀马来人也不过是为了回应马来人更强大的暴力。

这样的说法,跟另外一种声音吊诡地相呼应,这种声音认为:五一三的肇因,是因为非马来人羞辱马来人,叫马来人滚回甘榜乡下,马来人因此才以武力、暴力捍卫尊严。两种说法其实都在合理化以暴力回应暴力。

近二十年来,民间有声音呼吁有关当局设立“真相和解委员会”,重新开启五一三事件的调查,并公布真相。官方档案解密固然有助于厘清历史史实,但历史离不开诠释和多面的观点,也很难避免有心人士选择性解读,因此真相不一定带来和解。

南非的经验也告诉我们,真相固然有助于理解、厘清历史,但却不一定会促进和解,反而可能带来更多仇恨和冲突。

学者Mahmood Mamdani(2015)在“超越纽伦堡:南非后种族隔离转型的历史重要性”一文曾分析,面对和处理大规模集体暴力事件,有必要超越“加害者与受害者”的二元对立架构,避免从刑事化和个人责任角度追讨当年的加害者。

他阐明,政治暴力事件是历史脉络渊远的循环式集体暴力,不同于单独个案式的暴力。在循环式暴力下,“没有人完全无辜,也没有人完全犯错”[18],双边往往各有自己的一套“受害者论述”,拒绝承认另一方也深受其害。

换言之,不论你是来自加害者群体或者受害者群体,同样都是循环式暴力的幸存者。回应和处理国家内部集体差异引起的政治暴力事件所造成的伤害,就要正视和理解循环式暴力其长远的历史脉络,追求“幸存者的正义”(survivors’ justice),而不是“受害者的正义”或者追究个别加害者的责任。除灭或刑事化“加害者”的做法,并没有正视循环式暴力的历史脉络和源头,只会继续制造更多循环式暴力。

回过头来看马来西亚,虽然各个族群存在不少内部差异,但不同族群普遍上分别继承了不同的五一三事件记忆和历史遗绪,当中个别族群都视自己的族群为受害者,另一方族群为暴力源头,可以说是循环式暴力下个别族群的“受害者论述”的表现。

不管是死难者家属、目击者或当年的杀人者,他们其实都是循环式群体暴力的幸存者,骚乱结束后仍要继续共存共活。如果单单追求真相,而不同时思索如何可以和平地共存共活的出路,暴力恐怕不会结束,所有族群都可能是敌对关系的下一个受害者。提出“幸存者的正义”,并非要逃避面对具体的历史因果,或拒绝面对暴力的具体始作俑者。

攸关事实的探讨,其实无法借助历史诠释或历史观回避。但有关历史和解的问题,其实是属于伦理的实践,Mahmood Mamdani 的理论,只是提供借鉴和反思,而不是一项道德命令。

另一方面,有部分社会权威和名望之士主张遗忘黑暗的过去,向未来展望。遗忘其实是一种逃避,拒绝认识和理解暴力的历史脉络和源头。如已故哲学家George Santayana所言,“遗忘过去的人注定要重蹈覆辙。”[19]

重访和记录过去是为了理解历史和真相,理解了历史和真相,才有可能承认和承担过去的错误,并为宽恕与和解铺路。

2018年马来西亚经历了第一次政党轮替,民主空间似乎稍微打开了,但是各方右翼党团持续操弄种族课题,防堵实质的民主改革与制度转型,族际关系并没有变得更好。五一三事件仍然是个艰难的课题。

然而,诚如印尼人类学者Degung Santikarma反思1965年的暴力时所言:

“…纪念暴力[事件]无需显著的墓碑、戒备森严的墓园或豪华的仪式,更不需要纪念碑。所需要的是一个可以自由且免于恐惧地谈论和沟通的空间,让愿意诉说者诉说,愿意聆听以寻求智慧者聆听,以及可以共存共活的方式,特别是与那些无法忘却的事及永远无法修复的伤亡共存共生。”[20]

注释:

[1] 官方数据参考National Operations Council (1969)。民间和部分学者的估算高出官方数据八到十倍,参考许德发(2002)、Kua Kia Soong (2007)和Mark Teh (2013)。本书部分死难者家属也表示,他们在五一三事件中逝世的亲人名字并不在双溪毛糯的墓园。不过,该墓园有十八个身份无法确认(unidentified)的死者,这些遗体会不会属于这些家属的亲人,不得而知。

[2] 根据Gordon Means (1991:4-16),联盟第一届(1959)、第二届(1964)和第三届(1969)全国大选的得票率分别为51.8%、58.4%和48.4%。值得注意的是,1969年全国大选,西马和东马(沙巴和砂拉越)分期选举,5月10日只有西马半岛展开大选,这里所显示的得票率不含东马的选举成绩。受五一三事件影响,原定于同年举行的沙巴和砂拉越选举,分别拖延至隔年的6月6日和7月4日举行。

[3] 参考Reid (1969)

[4] 参考National Operations Council (1969)、Tunku Abdul Rahman (1969)。

[5] 其成员与马来亚共产党高度重叠。

[6] 参考Cheah Boon Kheng (1981, 2012)、Comber (2009)。

[7] 有关五一三的记忆政治,参考许德发(2002)、傅向红(2015)、Por (2017)。

[8] 官方叙事可参考National Operations Council (1969)、Tunku Abdul Rahman (1969)及 Leon Comber (2009)。

[9] 质疑官方的叙事可参考Goh (1971)、许德发(2002)、Kua (2007)、Por (2017)。

[10] 见《马来邮报》新闻:"Grilled Over Third Vote in London, Hadi Brings Up May 13", Malay Mail, 25 December 2018 .

[11] 参考Schramm (2011);Bong (2014)。

[12] 有关口述历史的方法、特性和功用,参考Thompson (2000)、黄克武(2014)、林通法(2014)、王明珂(2014)等文。

[13] 黄克武(2014:52)。

[14] 参考Thompson (2000)。

[15] 参考Carsten (2007)。

[16] 参考 Means (1991)。

[17] 关于制服人员作恶的事迹,亦可参考Kua (2007)和Slimming (1969)。

[18] 原文 "No one is wholly innocent and none wholly guilty." (p.80)

[19] "Those who do not remember the past are doomned to repeat it."转引自南非大主教戴斯蒙图图的名著《没有宽恕就没有未来》(页32)。

[20] Degung Santikarma (2005)。

征引文献

Bong, S. A. (2014). In the Name of Allah: The Containment of Trauma and Memory in Malaysia. In S. A. Bong (ed.), Trauma, Memory and Transformation (p. 145-167). Petaling Jaya: SIRD.

Carsten, J. (2007). Introduction: Ghost of Memory. In J. Carsten (ed.), Ghost of Memory: Essays on Remembrance and Relatedness (p. 1-35). Massachusetts: Blackwell Publishing.

Cheah, B. K. (1981, March). Sino-Malay Conflicts in Malaya, 1945-1946: Communist Vendetta and Islamic Resistance. Journal of Southeast Asian Studies, 12(1), 108-117.

Cheah, B. K. (2012). Red Star Over Malaya: Resistance and Social Conflict During and After the Japanese Occupation of Malaya, 1941-1946 (4th ed.). Singapore: National University of Singapore Press.

Comber, L. (2009). 13 May 1969: The Darkest Day in Malaysian History. Singapore: Marshall Cavendish.

Degung Santikarma. (2005). Monument, Document and Mass Grave: The Politics of Representing Violence in Bali. In M. S. Zurbuchen (ed.), Beginning to Remember: The Past in the Indonesian Present (pp. 312-323). Singapore: National University of Singapore Press.

Goh, C. T. (1971). The May Thirteenth Incident and Democracy in Malaysia. Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Kua, K. S. (2007). May 13: Declassified Documents on the Malaysian Riots of 1969. Petaling Jaya: SUARAM.

Mahmood Mamdani. (2015, March). Beyond Nuremberg: The Historical Significance of the Post-apartheid Transition in South Africa. Politics & Society, 43(1), 61-88.

Means, G. P. (1991). Malaysian Politics: The Second Generation. London: Oxford University Press.

National Operations Council. (1969). The May 13 Tragedy: A Report. Kuala Lumpur: National Operations Council.

Por, H. H. (2017, December). Family Narratives and Abandoned Monuments of the May 13 Riot in the Sungai Buloh Leprosarium. Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, 90 (Part 2, no.313), 35-54.

Reid, A. (1969). The Kuala Lumpur Riots and the Malaysian Political System. Australian Outlook, 23(3), 258-278.

Schramm, K. (2011). Landscapes of Violence: Memory and Sacred Space. History and Memory, 23(1), 5-22.

Slimming, J. (1969). Malaysia: Death of A Democracy. London: The Camelot Press.

Teh, M. (2013). An-Other May 13: An Ongoing History of Artistic Responses. In N. H. Khairuddin, & B. Yong (eds.), Reactions-New Critical Strategies: Narratives in Malaysian Arts (p. 98-112). Kuala Lumpur: Rogue Art.

Thompson, P. (2000). The Voice of the Past: Oral History (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.

Tunku Abdul Rahman. (1969). May 13: Before and After. Kuala Lumpur: Utusan Melayu Press.

Tutu, D. M. (1999). No Future Without Forgiveness. New York: Doubleday.

White, L. (1994). Between Gluckman and Foucault: Historicizing Rumour and Gossip. Social Dynamics, 20(1), 75-92.

傅向红(2015年4月23日)。〈麻风病患与513政治受难者〉。《燧火评论》。

林通法(2014)。〈口述历史的特性与功用〉。许雪姬(编):《台湾口述历史的理论实务与案例》(台北:台湾口述历史学会),19-36。

王明珂(2014)。〈口述中的历史事实与社会现实〉。许雪姬2014:37-44。

黄克武(2014)。〈记忆,认同与口述历史〉。许雪姬2014:45-58。

许德发(2002)。〈试论幽灵与马来西亚的记忆政治:试论1969年“五一三事件”的各种阐释〉。《人文杂志》,第15期:32-50。

傅向红,五一三事件口述历史小组成员。

编按:本文原收录于《在伤口上重生:五一三事件个人口述叙事》,为该书之绪论。原题为“反思五一三事件:个体叙事、记忆政治与和解的伦理”。

本文段落有所调整,文内图片乃本刊所加,其余不做更动。本文获编辑该书的“五一三事件口述历史小组”授权转载,谨此致谢。

欲知该书详情以及邮购,敬请点击此书介。

本文内容是作者个人观点,不代表《当今大马》立场。

每月12.50令吉

- 无限畅读全站內容

- 参与评论与我们分享您的观点

- 与亲友分享《当今大马》付费内容

- 可扣税