游击战斗、埋骨青山与和解归来

【和平协议30周年二】

1989年12月2日,马来亚共产党与马泰两国政府共同签定合艾和平协议,至今年已届满30周年。再往前推的话,今年距马共采取武装斗争路线的1948年亦已届满71年。换句话说,马共在森林里的战斗长达41年之久。

在这么漫长的战斗岁月里,马共游击部队出现数个世代的更替。根据马共的分类,战士可分为三个世代:“老同志”、“半新老同志”和“新同志”。

“老同志”是参加过抗日并且在1948年及其后响应党的号召投身武装斗争的战士。他们如今年事已高,健在的寥寥可数;“半新老同志”主要指1960年代实施“新方针政策”时期在边区吸收的泰南华人农村子弟;而“新同志”则指1970年代所招募的一批由马境上队的新兵,他们主要是来自马来西亚和新加坡的地下组织成员。

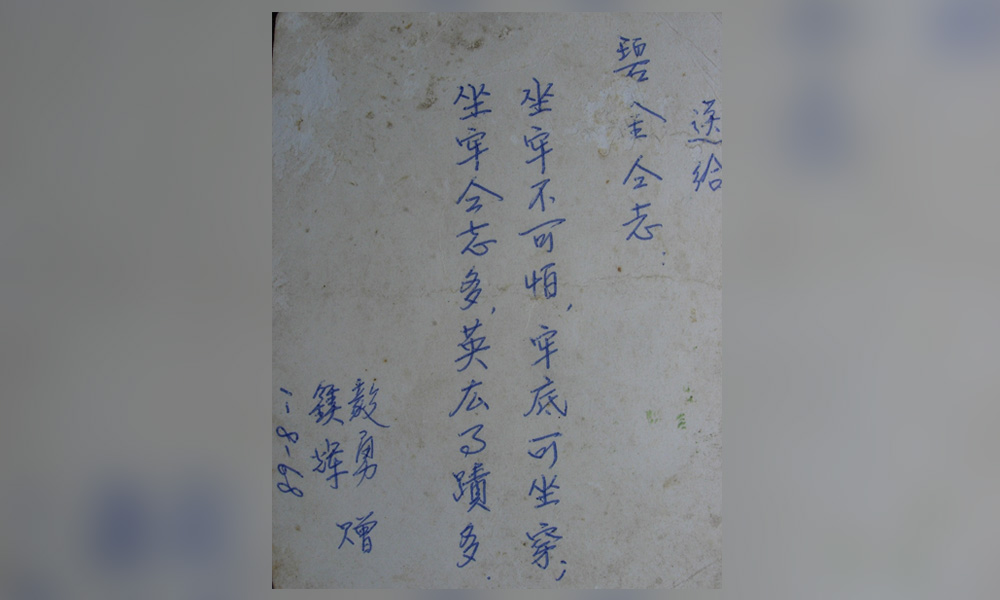

已故马共中委应敏钦

我所认识的马共,主要由“新同志”组成。这些在我出生的年代就已经扛起枪枝的战士,将年轻的性命和青春交付雨林,在和平协议签署时,他们正值中年,在马共解除武装、结束战斗之后,重返社会。

合艾和平协议的主旨与目的在和解。不过,在我们纪念和解之前,首先必须知道战斗之于战士的意义。因此,我在这里趁此机会回顾马共战士在雨林战斗的生涯,包括他们的战斗环境、局限与困难,同时也简单阐述战斗与和解对基层战士,特别是女战士而言,究竟意味着什么?

女战士与枪的故事

战斗要有武器,但马共最缺枪械。发动武装斗争之初,马共利用抗日胜利后没有交还给英军的军火,在火力不合比例的情况下,跟重返马来亚的英国殖民地政府再次交手。

中央委员阿和(陈凯)指出,马共司令部一直设法建立自己的兵工厂自製军械,但这个理想拖到1969年才达成。兵工厂成立以后,马共立即投入制造短枪的计划,却因工程浩大和原料不足,决改制手榴弹和地雷,并着手研制枪榴弹。

然而马共自行生产的武器不够精良,虽然杀伤力不错,但笨重,使用不便。正值马共致力于改良、钻研及发明更适用于游击战斗的小型枪炮,兵工厂却因敌军进攻而停摆。

1974年重启以后,随即生产出第一批口径40毫米和60毫米的游击小炮,以及一批射程数十米至400米不等的枪榴弹炮。换句话说,从1948年投入武装斗争以来,马共花了整整27年的时间才达成自制、自给枪炮的目标和理想。

因此,我们可以说,马共此前的战斗一直是在军备吃紧的情况挺过来的。为了让有限的火力发挥最大的效果,枪枝通常只分配给战斗力相对强大的男同志,女战士往往赤手空拳,在没有任何武器的情况下行军。

马共成员使用的器具

根据女战士波澜的回忆录《葵山英姿: 女游击战士三十五年森林生活实录》,枪械分配除了根据性别,也有资历和军龄的考虑。波澜自1952年上队以来,有长达5年的时间没有得到任何武器枪枝的分配,遇到战斗时,只能自保,根本无力还击。

“消灭个屁!我参加部队几年了,连一支破枪都没有,遭到敌人埋伏和被敌人追击了几个小时,没有枪还击敌人,只能拿胶杯当手榴弹吓唬敌人,争取喘息的机会。”

后来波澜终于得到一枚手榴弹,却要跟另外两名女同志“共用”。之后她又获得一支打不响的左轮手枪,不但不能依靠它来反击敌人,反而更陷自己于险境:“我把仅有的六发子弹全都扣完,结果无一发子弹能打响。这时我想,保管这种劣质枪,不如没有更好。”

相较于1950年代的匮乏,使女同志在没有足够装备之下执行任务,1970年代情况已有改善。其时,女同志有枪了却没有机会战斗,反而增加负重。

1973年上队负责做“山交”(即交通员、运输队)的咏梅,长期揹负着超过自己体重的物资(约70公斤)行军,还扛一支铁制的、重达8公斤的龟特枪。可是咏梅在其16年的军旅生涯里,始终没有因战斗开过一枪。

“我上队了这样久,我没有开过枪。开枪就是平时打野操、练习的,真正开枪,没有!拿了十多年都没有开过枪。”

交通员行军时所背负的背囊。

事实上咏梅曾在一次“炸公路”(按:东西大道)的行动中遇到枪战,她几乎要开枪了,但在节约子弹的政策下,终究没有开成。

“他讲要节省子弹嘛,看不到不可以开枪的喎!我是看不到,我看不到人,所以没有开枪。他们有开,我开不到。”

节约子弹是马共在战斗初期就订定的原则,因此部队以“一粒子弹消灭一个敌人”为口号,规定战士不能只见人影就开枪射击,如果没有击中敌人反而浪费了子弹,战斗结束回去以后,可能会接受批评和处分。

战斗与不战斗的伤害

尽管马共在1970年代已大幅改进武器和军备的实力,但它作为一支游击部队,经过早年自“偃旗息鼓”时期至“新方针”时期的翻转,以及两次”肃反”的打击,就战斗的士气而言,已经回不去1950年代的荣景。

其时,马共刚从内部分裂中恢复元气,重启因肃反扩大化而停摆多时的南下计划,已无力在既有的规模进一步茁壮。1969年“五一三事件”之后,数以千计的群众要求上队,但马共错失了这次拓展兵源的历史时机。

中央拒绝大规模新兵上队的理由是:一、来者来历不明、底细不详,整批接收恐会招徕奸细;二、马共财力不足,要在短期内充实装备及军需恐有困难;三、部队有能力带兵及管理大批新兵的干部不足。

这是肃反后遗症,使马共面对突如其来的支持群众却心生退怯、裹足不前。而过去长期面对的生存危机也将马共推向更为务实也更加被动的战斗处境,逐渐形成”不好战“的个性,力求在战场上保存实力、全身而退,不作无谓牺牲。

事实上,在马共长达41年的战斗史上,曾经有过两个决策给战士造成伤害,重重打击了他们的士气。两次都是与”不战斗”有关。第一次是北撤/长征到边区,第二次是和平解除武装。

根据女战士波澜的回忆录,她的部队一直到1957年中都还在北马国境内活动。某日领导招集全体传达上级命令,规定每人背足一个月的粮食,并带上所有轻重型武器出发。

当时有人臆测要去建立根据地,却没想到是撤退。当队伍开抵边区,大家无不错愕,像头上被浇了冷水,心也冷了半截。大家无精打彩,呆坐一地,不发一言。一些战士对上级隐瞒停止国内武装斗争的做法感到不满,大家都很激动,个别女同志或泣不成声,或泪流不止。

于是司令员含泪说明,极力安抚,称此举是避开敌人锋芒,保存武装力量和革命种子,要求大家服从党的决定。此后半个月也密集招开会议,统一全体同志思想认识,并切断战士对外联系的所有管道。

此前在马境战斗还可以跟家人通信,到此反而取消相关规定,原来可由私人保管的照片要上缴,连寄往中国的家书也不允许了。这些禁令一直到1962年才解除。

第二次伤害发生在和平协议达成和签署时。马共高层是在保密的情况下跟马泰政府进行和谈,三方达成决议后才对内公布。

消息传出,对普通战士造成很深大的冲击,许多人不同意被迫解除武装的安排。1976年从槟城上队的女战士立业为此哭了三天三夜,久久不能平伏心绪。大家都跟立业一样不能接受这个事实,然而这不是个人接不接受的问题,一切只能听从组织的决定。

事实上大家不是没有认识到坚持革命的条件已不复存在,恰恰因为如此,他们的心情才这么复杂。

立业说:“我们理解党决定要出来,不过我们在感情上没有办法接受。”

另一位女战士阿心说,同志们都已做好埋骨青山的思想准备,一心要为革命牺牲,死得其所,完全没有想到马共会以和谈的方式结束战斗。

”我们没有考虑到这些,你要走这条路就要走到底,牺牲都好甚麽都好!我们根本没有想到和谈的,只有想到革命胜利回来,凯旋归来。”

因此,当大家听到马共要解除武装的消息,首先顾虑到革命者的尊严。

“我们不想回哦!很多同志提出,我们都还没有胜利嘛,回去怎样见那些乡亲父老?那些老战友?顾虑这点。”

同志们不知所措,不知道这要如何向自己交待,也有人质疑这样回去有失体面,但陈平给了他们温暖而肯定的慰藉。阿心说:”老总跟我们讲,我们是和谈,是很体面回家的。”

留下历史遗产而非遗忘

毫无疑问,战斗才是战士的依归。对马共战士而言,即使他们的斗争没有成功,这样的和平也不算胜利。30年前他们在和平协议签订时,怀着沉重、不捨和复杂的心情消毁武器,结束战斗。

左起:马共中委单汝洪、马共主席阿都拉西迪(Abdullah C.D)、马共总书记陈平、泰国代表Thavom。摄于合艾,2009年和平协议20周年。

此后经过建村、返马,落脚在全国各地,经历各种现实生活的磨练,才在社会立足。如今回看,确实一步一脚印。

对绝大多数马共战士,尤其是当年那些“新同志”来说,30年早已超过他们在雨林里战斗的时间。30年的岁月,也带走了无数”老同志”,并且将“新同志”从壮年带入老年。

值此和平协议30週年纪念日,我们在回望历史、记悼同志、纪念和解之余,应该更深切地思考未来马共尚有可为的方案,用行动和实践让和平协议的下一个10年以及更多的10年,能为我们留下历史遗产,而非遗忘。

潘婉明,自由撰稿人、专栏作者,新加坡国立大学中文系博士,长期从事紧急状态时期华人新村及马来亚共产党历史研究,自2008年起陆续在马来西亚、新加坡、泰国、香港、中国等地执行马共战士口述历史,出席2009年在合艾举办的和平协议20週年纪念大会,担任指定摄影师。著有《一个新村,一种华人?——重建马来(西)亚华人新村的集体记忆》(2004),并于2019年完成以《革命、生活、女战士——从性别角度看马来亚共产党》为题的博士论文。

本文内容是作者个人观点,不代表《当今大马》立场。

【下篇预告】复返、相认、想望家——马共战士回国的故事。

【延伸阅读】陈平魂归故里,反思马共历史敘述

每月12.50令吉

- 无限畅读全站內容

- 参与评论与我们分享您的观点

- 与亲友分享《当今大马》付费内容

- 可扣税