威震南邦:拿律战争与锡克人的扎根

【南国筑梦】

锡克人传统上以军警和保安的姿态出现在本地社会,他们身材魁梧,轮廓深邃,包着头,留着大胡子,给人一种凶悍而不可亲近的印象,他们因而经常成为家长用来“恐吓”顽皮孩子的工具,可见锡克人在本地民间的形象相当鲜明。

然而,许多人或许并不知道,锡克社群在马来(西)亚的移殖及形象塑造,其实与拿律战争息息相关。拿律战争对于马来西亚锡克社群意义重大,他们在叙述本身的移民史时,必然会提及這场战争。

这回我们试着跳脱华人和政治的视野,转而以锡克人为主体,看看拿律战争如何促使锡克人在本地扎根,他们不可亲近的形象又是如何塑造的?

源自旁遮普地区

在马来西亚种族分类中,锡克人经常与淡米尔人共同被归类为印度人,但两者在文化风俗上其实相差甚远。在本地的脉络中,锡克人也被包含淡米尔人在内的各个族群称作“孟加里”(Bengali)。他们不像绝大部分来自南印度地区的淡米尔人,锡克人的故乡其实远在印度西北部内陆的旁遮普地区,该地区已经是整个英属印度势力范围的边疆(图1)。

在空间和距离的阻隔下,他们南来的移动成本更高,以致早年本地锡克人人数稀少。在19世纪中叶以前,锡克人在本地基本上非常零星,严格说来并不构成社群。

根据记载,早在1828年,西加里曼丹的兰芳共和国便已经有锡克人的身影;新加坡在1857年也有60至70名锡克放逐犯。然而前述这些都只是单一个案,并非系统性的移民。锡克人真正开始出现稳定且较具规模的移民,最终成为本地重要社群,则不得不提及拿律战争以及史必迪上尉(Captain Speedy)了。

图1:英治时期的印度与旁遮普地区。资料来源:白伟权绘

纷乱的拿律

自1860年代初开始,拿律便因为锡矿资源的争夺而不断爆发大规模的华人武装冲突,到了1860年代中叶的第二次拿律战争以后,当地华人社会的帮群组合进一步复杂化,由原本的增城和惠州两大公司的社会格局演变扩大成为四邑(新宁、新会、开平、恩平)和五邑(增城、南海、番禺、顺德、东莞)的两大联合集团。

到了1872年,拿律再度爆发冲突,很快地当地局势进一步失控,海山大败,马来封地主卡伊布拉欣(Ngah Ibrahim)已经无法控制局势,自己甚至也被迫逃离拿律流亡槟城。在历史的偶然下,当时人在槟城的史必迪上尉便受卡伊布拉欣所托,委以平定拿律的大任。

究竟史必迪上尉是何许人也,为何会被委以重任?

史必迪上尉与旁遮普

史必迪上尉(图2)被委以重任与他的身世背景有关。他在印度馬洛烏特(Malout)出生,该地位于印度西北部的旁遮普地区,即锡克人的故乡。他后来随家人迁回英国,但成年后,他又于1854年回到旁遮普参军,不久就被擢升为少尉(ensign),隔年再被升为任陆军中尉(Lieutenant)。在旁遮普,他认识了许多锡克人,也学会当地通行的乌尔都语(Urdu)。

1858年,他被调派到同属旁遮普地区的拉合尔(Lahore,今巴基斯坦境内),直到1860年才离开军队。可以见到旁遮普其实是史必迪成长的摇篮。

之后,他到过许多地方,包含苏丹、埃塞俄比亚、厄利垂亚、纽西兰、澳洲等地去从事军事服务,间中累积了丰富的经验,亦升任上尉(Captain)。

撰写史必迪传的历史学者Gullick更称他为举世少见的军事、政治及语言天才。直到1871年前后,他来到马来亚,并于1872年担任槟城总警长(Superintendent of Police)。当时正值第三次拿律战争的爆发,与拿律关系密切的槟城自然无法幸免。

他在槟城时也不断关注当地头家运送战争资源前往拿律的活动。史必迪上尉便是凭着丰富的政治军事的经验,而被卡伊布拉欣相中。

图2:前来马来亚前夕的史必迪上尉。资料来源:Swettenham. 1942. Foot Prints in Malaya. London: Hutchinson, p. 36b.

史必迪与锡克人

当时,由于英殖民政府并不支持出动政府军前往拿律,史必迪在总警长这个位置上也难以有所作为。在此情况下,他只好向政府请辞,领了卡伊布拉欣的经费到印度去募兵。

在偌大的印度中,他所选择的募兵地點正是他从前成长与从军的旁遮普地区,他从那里招募110名锡克(Sikhs)和巴坦(Pathans)士兵,并于1873年9月前往拿律去镇压。

他们的到来对卡伊布拉欣和海山阵营而言,无疑是重大的帮助,卡伊布拉欣也随即调派马来士兵,连同当地的海山成员,一起攻打义兴在各处的要塞。在槟城的英国海军则在当地协助切断拿律义兴的战略物资供应。

在多方围堵下,义兴节节败退,1874年1月初,海峡殖民地槟城一众以陈亚炎为首的义兴领袖也透过毕麒麟(William Alexander Pickering)请求总督克拉克(Sir Andrew Clarke)指示史必迪上尉停止攻势,他们也承诺愿意和谈。此举最终也促成该月底的《邦咯条约》。

在此一过程中,我们可以见到史必迪及其所领导的锡克军队,在拿律乱事的平定中扮演相当关键性的角色,居功不小。

锡克人与警察角色的建立

《邦咯条约》签订之后,锡克人并未因此而退出历史舞台,而是随着史必迪上尉以及毕麒麟、瑞天咸等人到拿律去参与战后的维和工作,协助拆除武装要塞以及营救妇女。这些任务都不见得是顺遂的,当有人拒绝配合时,他们就会协助执法,例如一名海山领袖便因为被指阻挠他们的营救工作而被史必迪勒令当街施以50下鞭刑。

拿律平定后,史必迪出任霹雳的副参政司,掌管小霹雳地区(太平一带),这些锡克人也顺理成章留了下来担任军警人员,协助控制地方。

在史必迪的主政下,光是在1874年,他所领导的拿律警察便逮捕了770个人。1875年在参政司毕治(JWW Birch)被暗杀所引发的霹雳战争里,锡克人也组成北部编队(northern column),协助英军在上霹雳一带共同作战。这些战绩也让他们在当时仍新的警察部队中“卡位”。

1877年,霹雳成立的第一支警察部队“霹雳武装警察部队”(Perak Armed Police)中,便有200名锡克警察,占了部队人数的近三成(该队当中也有华人及马来人)。到了1884年,该队改组为纯锡克人的“霹雳锡克第一营”(The First Battalion Perak Sikhs),这是一支规模达到900人的队伍。

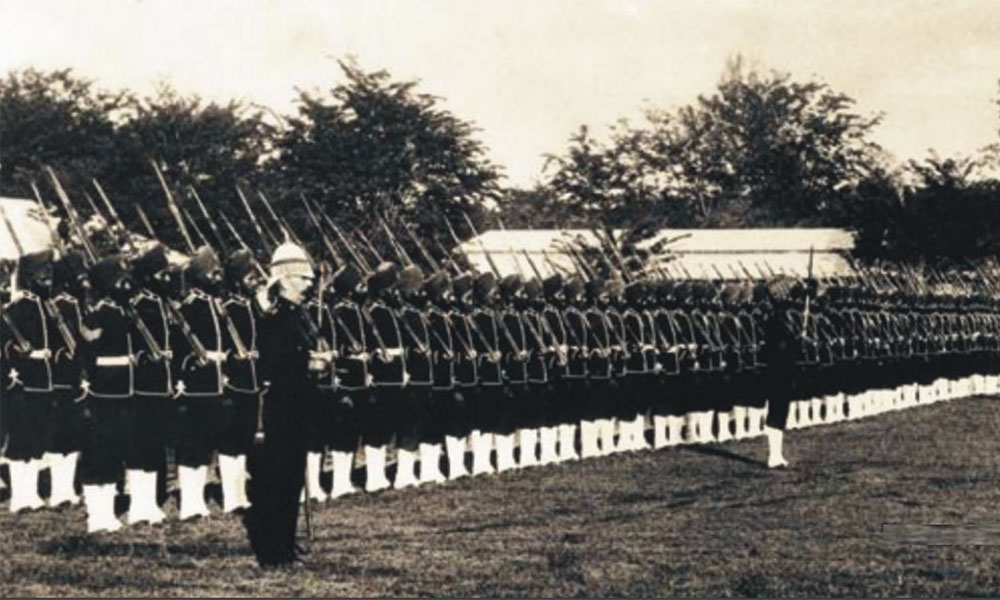

当时的警察除了维持治安之外,还负责民政事务,例如当时霹雳各县的人口统计数据都是由锡克警队所负责。或许是拿律的历史路径使然,太平在整个19世纪一直都是霹雳警察总部的所在(图3)。

图3:1891年太平一次阅兵仪式中的锡克军警。资料来源:国家档案馆。档案编号2001/0053218W

由上可知,锡克人无疑是当时英殖民政府开疆拓土的最好帮手,他们顿时在英属马来亚地区中变得炙手可热,第一批锡克警察也在1881年开始被引进海峡殖民地。其他地区的政府也陆续引进锡克人作为警力,像是雪兰莪在1884年也引进了40名锡克警察,然后人数不断增加,到了1889年,便上升至128人。

这些锡克警察也将锡克教信仰带来本地,像是吉隆坡茨厂街建于1898年的老锡克庙便是其中之一(图4)。到了1931年,全马来亚已经有约2万4000余名的锡克男性,其中,霹雳人数最多,达7400余人,其次是雪兰莪(近5000人)以及新加坡(900余人)。他们成为殖民统治阶层稳定社会治安的主力之一。

图4 :早年由锡克警察所组织建立的锡克庙。资料来源:白伟权2017年1月29日摄于吉隆坡茨厂街附近。

深植民心的威武形象

除了公家的警察与军人之外,许多来到马来亚的锡克人也投入私人界,民间也开始雇用他们看守房子。这种做法在当时十分普遍,笔者在翻查历史记录时,便发现就连当时霹雳甲必丹郑景贵在太平的宅邸也雇用孟加里看守(图5)。

此外,与海山结盟的槟城邱公司家族,他们在龙山堂大庙诒谷堂的正门口,也雕塑了一对一老一少的石头孟加里看守,塑像栩栩如生(图6)。

图5:太平郑景贵大宅前的锡克警卫。资料来源:Wright, A., & Cartwright, H. (1908). Twentieth century impressions of British Malaya : Its history, people, commerce, industries and resources. London: Lloyd's Greater Britain Publishing Company. p. 205.

图6:槟城龙山堂邱公司庙门外的锡克兵石像。资料来源:白伟权2017年1月29日摄。

到了20世纪初,锡克人以军警、守卫的姿态出现在英属马来亚,其族群与特定职业结合的印象已经深植民心,锡克人凶悍的外表在本地华人心目中甚至也超越许多中国传统武将,因此在当时,就连坟墓的守墓石像也开始有人将之设计为锡克人的形象,为墓主守墓挡煞(图7)。

目前在义山所发现的锡克人,主要集中在马来联邦和海峡殖民地为基底的州属,这些地区都是英国势力直接统治的地方。

图7:义山上的锡克守墓者石雕。资料来源:白伟权2014年2月9日摄于新加坡咖啡山。

如今,锡克人已经进入各行各业,也成为马来西亚公民,作为印度族群里面特殊的亚群,他们的事迹普遍较不受到重视,然而,他们却是马来西亚历史转折的其中一个重要推手。

锡克人在本地扎根或许是历史的偶然,因为在拿律战争以及史必迪上尉个人经历的契机下,旁遮普人被远渡重洋招募到此。在史必迪的带领下,旁遮普人平定乱事,使他们得以在拿律的重建和英殖民势力的扩张中找到立足点,进而以军警角色镶嵌进本地社会中,并建立起执法者的形象。

如果当时没有史必迪、没有拿律战争,又或是史必迪不是旁遮普背景的话,那么本地的族群板块又将呈现怎样的面貌呢?

延伸阅读

C.1111 Correspondence relating to the affairs of certain native states in the Malay Peninsula, in the neighbourhood, 1874

Dr. Ranjit Singh Malhi. 2017. Early Sikhs were police, convicts and mercenary soldiers.

Gullick, J. M. 1953. Captain Speedy of Larut. Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society. 26(3): 3-103.

Gurcharan Singh Kulim. 2015. Sikhs in Early History of Malaysia.

Ian Anderson,2019,Nostalgia: Sikhs And The Perak Police Force.

Kernial Singh Sandhu. 1969. Indians in Malaya: Some Aspects of their Immigration and Settlement (1786-1957). Cambridge: Cambridge University Press.

Perak Government Gazette 1889:230。

Swettenham, A. Frank. (1975). Sir Frank Swettenham's Malayan Journals, 1874-1876. Kuala Lumpur, New York: Oxford University Press.

Vlieland, C. A. (1932). British Malaya: A Report on the 1931 Census and on Certain Problems of Vital Statistics. London: Crown Agents for the Colonies.

Wright, A., & Cartwright, H. (1908). Twentieth century impressions of British Malaya : Its history, people, commerce, industries and resources. London: Lloyd's Greater Britain Publishing Company.

白伟权,新山人,台湾师范大学地理学系博士,现为新纪元大学学院助理教授。关注本土历史与文化,著有《柔佛新山华人社会的变迁与整合:1855-1942》。

本文内容是作者个人观点,不代表《当今大马》立场。

每月12.50令吉

- 无限畅读全站內容

- 参与评论与我们分享您的观点

- 与亲友分享《当今大马》付费内容

- 可扣税