再见Tam:省思国民对稀有动物的了解

【沙砂作响】

马来西亚人似乎对国内共同生活的稀有动物不了解,我相信大部分人都是出国被国外朋友问及“马来西亚有什么稀有动物?”时,才惊觉自己对国土陌生。或是遇到国外朋友能够如数家珍其国内的特有动物时,才自我反思。

马来西亚其实存在很多比族群宗教更值得关注的议题,而笔者认为,若要培养国民的团结意识,也可以从爱护这片土地的一草一物开始。对这片土地有了情感,自然而然就会对生活在这片土地上的人群好奇,想进一步了解。土地上的一草一物,自然包括无法视而不见的稀有动物。

犀牛与曝光率

今年5月27日,马来西亚最后一只雄性成年犀牛“塔姆”(Tam)逝世了。相信很多马来西亚人看到这篇新闻,才惊觉——原来我们有犀牛啊!婆罗洲犀牛(Bornean rhinoceros)是苏门答腊犀牛(Sumatra rhinoceros)的三个亚品种之一。其中曾经生活在马来半岛的亚品种北苏门答腊犀牛(Northern Sumatran rhinoceros),在2003年之后就没被看见。

当年,五头被圈养的犀牛因疾病在十八天内,于雪兰莪保护区相继死亡。这曾经获得国内主流媒体大肆报道与反省,但仍无法挽回如今婆罗洲犀牛的窘境。

笔者自二十年前就开始从沙巴的本地报章关注婆罗洲犀牛,得知婆罗洲犀牛面临绝种,但从来没有正视过它对于世界的重要性。2007年,笔者在新加坡念书时,一只野生犀牛觅食的过程在沙巴雨林被拍摄,上了新加坡《海峡时报》的第一版。这突然点醒了笔者,意识到犀牛保育在国外媒体的重要:它是世界自然遗产,并非局限于马来西亚而已。

然而,东马的新闻除了沙东绑架案之外,很少登上马来西亚主流平面媒体的第一版。这导致大家对于苏门答腊犀牛的关注依然很浅。国民教育课纲里也鲜少提及国内动植物罕见品种的科普知识,以致人们对苏门答腊犀牛、马来穿山甲、马来貘、婆罗洲矮象、婆罗洲云豹、长鼻猴、爪哇野牛等品种十分陌生。

但是,人们对于稀有动物又并非全然不了解。大家熟悉象征标志动物,如国徽上的马来亚虎(仅存在于西马),或1998年共和联邦运动会吉祥物人猿,近至民联在2011年砂拉越州选的吉祥物UBAH鸟。人们对于这些品种也是片面认知,UBAH鸟是典型案例。

犀鸟存在于东西马(甚至新加坡),但却被众多友人认为仅存在于东马(因为砂拉越选举),而且大部分人仅知道UBAH鸟,不知道“犀鸟”或是它的英文名称“Hornbill”。这是非常吊诡的,马来西亚人显然透过政治或体育等领域来认识土地上的动植物,而非透过自然保育的领域。

保育是谁的责任?

2017年最后一位雌性成年犀牛Puntung(下图)被安乐死,或是最近的Tam的死亡后,笔者从新闻留言得知,大部分网民都认为保育工作是政府的责任。但笔者想进一步提问的是,这究竟是联邦政府,还是州政府的责任?

根据立国文献《跨政府级别委员会报告》(1962 Inter-Governmental Committee Report),野生动物和鸟类的保护,以及国家公园的设置,是州政府和联邦政府一起共同负责的(Concurrent)。

早在1979年沙巴州政府大规模对稀有野生动物展开普查以来,野生动物保育的责任似乎落在州政府的肩上。就笔者关心婆罗洲犀牛以来,鲜少听见联邦环境部部长针对此事发言,反而经常听见前朝州环境部长马西迪(Masidi Manjun,2007-2018担任)极力于犀牛保育。

所谓设研究中心、远赴苏门答腊岛或美国动物园与当地犀牛人工受孕等倡议不是新鲜事,早在国阵执政时期提出,后因外交关系或配种犀牛的健康状况而暂缓。事实上,婆罗洲犀牛在沙巴最后的野外棲息地踏宾野生保留地(Tabin Wildlife Reserve),早在1984年成立。这些努力比马来貘保育来得早,马来西亚首个马来貘保育中心才在六月初宣布于森美兰筹建。

若人们认为稀有动物也存在着被政府管理的义务,马来西亚人则必须调整其理解这片土地的思维模式:联邦政府是否应对稀有动植物保育的拨款?早前首相针对东马发展拨款议题提出,东马人口只占总人口的两成,大部分拨款集中在西马是合理的。

于是笔者大胆地提出,我们是否能用稀有动物“人口”来看待我们拨款的配额。显然这对占国土面积六成的东马来说,多一点的保育拨款是相对合理的。

试想象,在众多偏乡学校面临缺水缺电的状况下,沙巴州政府如何肩负犀牛的保育工作?但,这提议不应该被“贪污严重”而否决。担心资金的挪用,可以透过更强的监督去执行。换个角度,纳闽联邦直辖区由联邦政府直接管辖,没有所谓“贪污的州政府”,其人均GDP仅排在吉隆坡之后,但其基础设备同样比不上吉隆坡或是布城的。

加上野生动物保育本是联邦和州政府共同的义务,联邦政府有着分担责任的义务。其实众多野生动物的消失和棲息地被棕油种植园取代有着很大的关系。

笔者的老家在沙巴东海岸,近二十多年来,亲眼目睹沿路的雨林被一片片一望无际的棕油园取代。若把沙巴当成一个经济体,其棕油产量其实排全世界第三高,可见其棕油园面积的比例之重。

可惜的是,欧盟因为环保而抵制棕油的危机,并没有随着换政府而化成转机。就笔者过去在环境工程领域的认知,马来西亚棕油业在处理相关废弃物上,仍有巨大的进步空间。这些废弃物能发电,比稀土废料更适合用于肥料。

欧盟的抵制乃希望马来西亚往永续性棕油的方向前进,并非透过国人一天一匙健康油就能解决的。破坏了动物的棲息地,无法转换污染成能源,也没有提高棕油的需求,马来西亚政府在经济作物和动物保育之间似乎两败俱伤。

气候转变的生还者

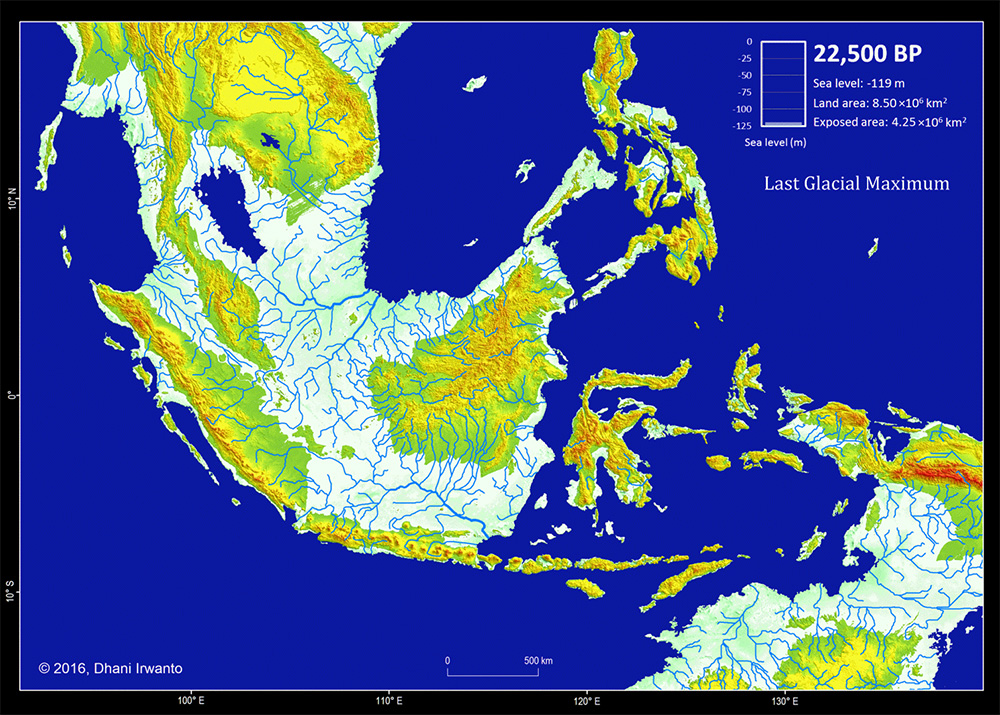

在过去好几次冰河时期,马来半岛、苏门答腊、爪哇岛和婆罗洲透过巽他古陆(Sundaland)相连,彼此动植物的相似性大。

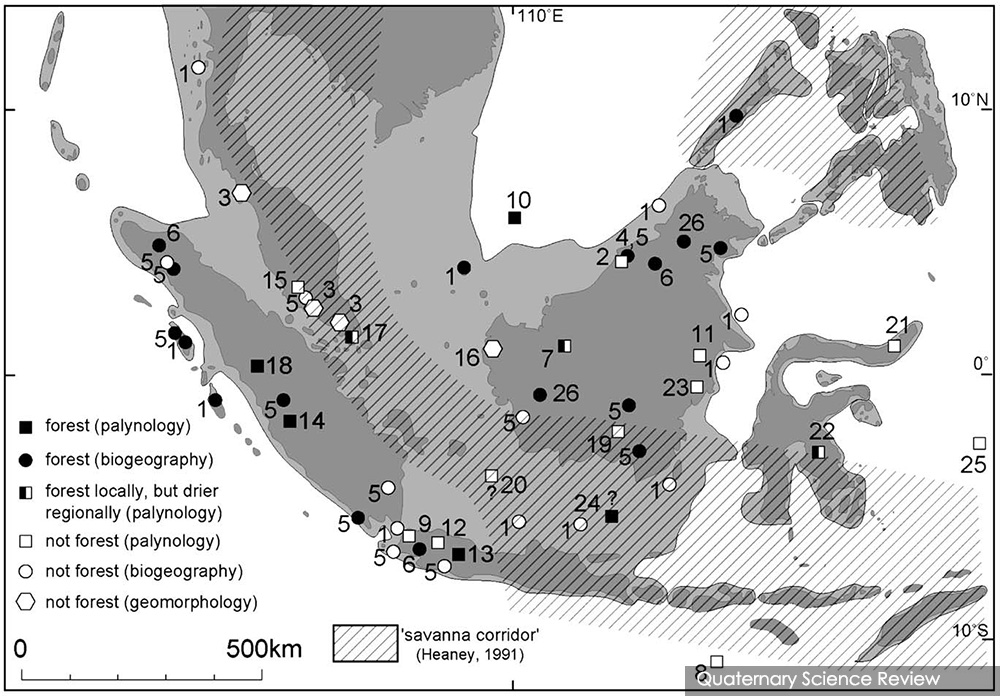

近年来学者透过古环境学推测巽他古陆在盛冰时期(海平面最低时),提出马来半岛至东爪哇曾有“大草原走廊”(Savanna Corridor)的假说。草原将婆罗洲与巽他古陆的其他地区断断续续地隔离,长达300万年。

大草原走廊可能隔离了部分婆罗洲动物与其他地区动物的基因交换,进而发展出有别于当今爪哇岛、马来半岛和苏门答腊的亚品种。“大草原走廊”的假说可以通过东南亚灵长类的分佈得到证实。

大草原阻挡了在树上生活的灵长类的移动。因长期隔离和较稳定的生态系统,相较于东南亚其他地区 ,婆罗洲狭鼻小目灵长类(Catarrhine primate)的品种最多(11种),原生品种也同样最多(6种)。

在末次冰期(2万4000至1万2000年间)之后,气候回暖,影响食物链,今南中国海开始形成。曾经在巽他古陆的巨型哺乳动物开始在婆罗洲灭绝,分别是亚洲大穿山甲(Manis paleojavanica)、马来貘(Tapirus indicus)、马来虎(Panthera tigris jacksoni)和爪哇犀牛(Rhinoceros sondaicus)。

作为爪哇犀牛的近亲,苏门答腊犀牛在婆罗洲、苏门答腊岛和马来半岛存活下来了。

巽他古陆在末次最盛冰期环境与“大草原走廊”(savanna corridor)假说。图片取自Quaternary Science Review 杂志24期2228页-2242页

苏门答腊犀牛虽然是气候变迁的幸存者,但它很有可能是马来西亚历史里第一个因人为因素而灭绝的哺乳类品种。马来半岛自2003年后找不到她,不久的将来,我们很有可能无法在沙巴找到她。早前的伐木业到如今的棕油业是原因,而国民对于稀有动物的漠不关心更是帮凶。

“再见塔姆,谢谢你这几年的付出!”塔姆逝世的那一天,笔者在脸书看到一原住民籍年轻导游如此分享道。比起谩骂和伤心,马来西亚人更需要为塔姆道谢与自省。道谢他为国家的生态旅游带来收入,自省我们对于这篇土地的傲慢与无知。

吴佳翰,南洋理工大学环境工程学士,现就读国立台湾大学人类学硕士班。

本文内容是作者个人观点,不代表《当今大马》立场。

每月12.50令吉

- 无限畅读全站內容

- 参与评论与我们分享您的观点

- 与亲友分享《当今大马》付费内容

- 可扣税